Altdorfer Gebäude Top Ten

Eine Entdeckungstour durch den 10’000-Einwohner-Ort Altdorf lohnt sich. Wir stellen Ihnen die Top Ten der sehenswertesten Gebäude im Urner Kantonshauptort vor:

10) EWA-Gebäude

Nomen est omen: An der Herrengasse am nördlichen Dorfausgang stehen die grossen Altdorfer Bürgerhäuser. Erbaut wurden sie von Magistratenfamilien, die ab dem 17. Jahrhundert durch die Reisläuferei, den Kriegsdienst in fremden Heeren, zu Reichtum kamen. Das „Haus im Eselmätteli“, erbaut 1684/85, blieb als einziges der 15 unterhalb des Dorfes gelegenen Herrenhäuser vom Dorfbrand verschont. Es ist heute Sitz des Elektrizitätswerks Altdorf (EWA). Auf der gegenüberliegenden Strassenseite zeugen das Haus Müller-Theiler mit dem spätgotischen Hausportal, das Crivelli-Haus, das Vinzenz-Müller-Haus und das Besslerhaus von der stolzen Vergangenheit des Urner Kantonshauptortes.

9) Pfarrkirche St. Martin

Der heutige Kirchenbau entstand zwischen 1602 und 1607 nach Plänen des Baumeisters Rocco Ruggia aus Lugano. Es war die erste nach italienischem Vorbild erbaute frühbarocke Kirche in der deutschsprachigen Schweiz. An derselben Stelle stand bereits im 7. Jahrhundert ein Gotteshaus. Wenn die Steine der Kirche sprechen könnten, dann könnten sie viele Anekdoten erzählen. Etwa vom Besuch des Mailänder Kardinals Karl Borromäus im Jahr 1579. Diesem war zu Ohren gekommen, dass der Pfarrer von Altdorf mit seiner Haushälterin wie in einer Ehe lebte. Und tatsächlich: Als er an die Tür klopfte, wurde er von der Pfarrköchin und einer fröhlichen Kinderschar empfangen. Ob sich der Pfarrer und die Haushälterin von den Ermahnungen des Kardinals hatten beeindrucken lassen, ist nicht überliefert. Ebenso wenig wie die Klagen der Gläubigen, die sich daran gestört hätten, dass ihr Pfarrer mit seiner Köchin Kinder gezeugt hatte und diese im Pfarrhaus grosszog.

8) Zeughaus

Mitten im Dorf, auf dem Lehnplatz, wurde 1805 die Kantonssust errichtet. Durch den Bau dieses Gebäudes, das der Güterlagerung diente, wollte Altdorf seine Stellung als Warenumschlagplatz am Gotthardweg sichern. In Silenen und Flüelen löste diese neue Konkurrenz Unmut aus. Fünfzig Jahre später war die Sust bereits wieder Geschichte. 1856/57 wurde das Gebäude um ein Stockwerk erweitert und zur Kaserne umfunktioniert. Ab 1904 diente es als Zeughaus. Heute beherbergt es unter anderem das Haus der Volksmusik. Den Nordeingang zieren zwei Kanonen sowie Fassadenmalereien des Urner Künstlers Franz Fedier. Auf dem Platz davor steht der Lehn-Brunnen von 1596.

7) Tellspielhaus

Schillers Drama „Wilhelm Tell“ feierte am 17. März 1804 am Hoftheater in Weimar Premiere. In Altdorf gab es aber bereits viel früher Tellspiele. Das 1512 aufgeführte Stück „Ein hüpsch Spyl gehalten zu Uri in der Eidgenossenschaft / von dem frommen und ersten Eydgenossen / Wilhelm Tell genannt “ war wohl eines der ersten politischen Theaterstücke in deutscher Sprache. Schillers Tell hingegen wurde erst 1898, also fast hundert Jahre nach der Erstaufführung, in Altdorf inszeniert. Das Gebäude, in dem bis dato die Gemeindeverwaltung untergebracht war, wurde 1925 in ein Tellspielhaus umgebaut – mit einer imposanten Bühne, damit Gessler standesgemäss hoch zu Ross in Erscheinung treten konnte.

6) Rathaus

Nach dem verheerenden Dorfbrand wurde das Rathaus des Kantons Uri in den Jahren 1805/06 nach Plänen des Luzerners Niklaus Purtschert im klassizistischen Stil neu gebaut. Im zweiten Obergeschoss befinden sich der Landratssaal sowie der Regierungsratssaal. Die Schlachten- und Landsgemeindebanner zeugen von der ruhmreichen Historie des Kantons. Der Besslerbrunnen auf dem Rathausplatz wurde 1568 errichtet und ersetzte die Gerichtslinde, unter der Tells Apfelschuss stattgefunden haben soll.

5) Türmli

Das Türmli, ein mittelalterlicher Wohnturm, der im frühen 16. Jahrhundert zu einem Rathaus-Campanile umfunktioniert wurde, wird oft nur als Hintergrund des Telldenkmals wahrgenommen. Dabei ist der Turm wesentlich älter als das davorstehende Monument und würde sich ebenso sehr als Wahrzeichen von Altdorf eignen wie die 1895 errichtete Bronzestatue. Beim Dorfbrand von 1693 wurde das Türmli weitgehend zerstört, danach aber rasch wiederhergestellt. Die Bauleitung lag beim Urner Maler Carl Leonty Püntener. Er restaurierte den Turm und setzte ihm ein fünftes und sechstes Obergeschoss auf. Der Turm war jetzt stattliche zwanzig Meter hoch, die Bezeichnung Türmli hielt sich im Volksmund aber trotzdem. Die von Püntener gemalten Tellszenen zeugen davon, dass das Türmli bereits damals die Rolle eines Denkmals für den Tell-Apfelschuss übernahm. Seit 2011 ist es öffentlich zugänglich und enthält eine kleine Ausstellung.

4) Kapuzinerkloster

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde Altdorf unter dem Einfluss des Mailänder Kardinals Karl Borromäus zu einem Stützpunkt der Gegenreformation. Um den römisch-katholischen Glauben zu stärken, bemühten sich einflussreiche Altdorfer Persönlichkeiten, Kapuzinermönche nach Altdorf zu holen. Diese errichteten dann 1582, an schönster Hanglage über dem Dorf, die erste Niederlassung ihres Ordens nördlich der Alpen. Obwohl das Kloster 2009 aufgelöst wurde, bleibt es eines der Wahrzeichen von Altdorf. Sein Vorplatz ist ein beliebter Aussichtspunkt.

3) Conditorei Central

Maria Renner-Simmen, die Wirtin des Löwen, wollte Anfang des 20. Jahrhunderts auf ihrem Grundstück neben dem Rathaus ein Wohn- und Geschäftshaus errichten. Das Gebäude, in dessen Erdgeschoss heute die Conditorei Central untergebracht ist, sollte auf der gleichen Baulinie wie das Rathaus zu stehen kommen. Davon wollte jedoch die Regierung nichts wissen. Die Amtsherren befürchteten, der neue Bau könnte die dominierende Stellung des Rathauses beeinträchtigen. Nach heftigen Auseinandersetzungen musste die streitbare Frau klein beigeben, und man einigte sich schliesslich auf den heutigen, etwas zurückgesetzten Standort. Aus Protest liess die Bauherrin 1910 aber ein Wandbild anbringen. Es zeigt die Zerstörung der Zwingherrenburg, wie sie in der Tells- und Befreiungsgeschichte der Eidgenossenschaft erzählt wird. Während andere Steine aus dem Weg räumen, richtet der Harsthornbläser sein Instrument und seinen zornigen Blick deutlich in Richtung Rathaus, als unübersehbarer Protest gegen die Herren der Regierung.

2) Fremdenspital

Das 1551 errichtete Fremdenspital ist eines der eigenwilligsten Baudenkmäler am Gotthardweg. Seine Baukörper sind noch gotisch, doch kündet sich in ihrer symmetrischen Anlage bereits die südliche Renaissance an. In dem Gebäude wurden Durchreisende ver- und gepflegt sowie chirurgische Eingriffe und Amputationen vorgenommen. Zum Fremdenspital gehörten Nebenhäuser, unter anderem ein Beulenhaus für Pestkranke. Das Hab und Gut der Verstorbenen ging ans Spital über – so finanzierte man den Betrieb. Einem Protokoll aus dem Jahre 1711 ist zu entnehmen, dass nicht alle Reisenden gleich verköstigt wurden. So erhielten Priester nebst der üblichen Suppe mit Brot auch noch ein Stück Fleisch und zudem ein Schöpplein Wein – zwei Gläser, wenn sich der Geistliche mit deutschem Wein begnügte, oder ein Glas, wenn er italienischem Wein den Vorzug gab. Beim Dorfbrand von 1799 wurde das Fremdenspital stark in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden Hauptgebäude mit dem markanten Treppengiebel sowie die Kapelle wurden 1804 auf den unversehrten Fassadenmauern wiederhergerichtet.

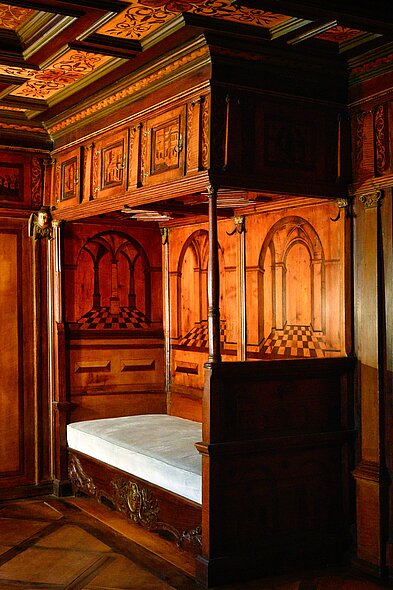

1) Suworow-Haus

Bloss eine Nacht – am 26. September 1799 – verbrachte General Alexander Suworow im Haus der Familie Jauch. Doch dies reichte, dass man bis heute vom Suworow-Haus spricht. Der russische General, der 1799 mit seinen 22’000 Soldaten ins brandgeschädigte Altdorf einmarschierte, geniesst im Urnerland als Befreier von der Franzosenherrschaft Kultstatus. Kein Wunder, rollte man ihm beim Einmarsch in Altdorf den roten Teppich aus. Das von 1550 bis 1556 errichtete Gebäude, in dem er Quartier bezog, blieb vom Dorfbrand von 1799 verschont und ist somit der einzig unverändert erhalten gebliebene spätgotische Herrensitz in Uri. Die Prunkstube mit dem Einbaubuffet, der wuchtigen Kassettendecke und dem grünen Turmofen sieht noch genau gleich aus wie anno dazumal, und die eingebaute „Gutsche“ (Lotterbett) aus der Bauzeit gilt sogar als die älteste der Schweiz und Süddeutschlands. Italienisch angehaucht sind hingegen die Schwalbenschwanzzinnen als oberste Bekrönung des Giebels; sie erinnern an die Befestigungen von Bellinzona.