Heute sind bedeutend mehr Züge unterwegs als noch vor 10 Jahren. Die Netzauslastung hat aufgrund der Nachfrage stark zugenommen, und die Umsteigezeiten werden nach den Bedürfnissen der Reisenden möglichst tief gehalten, um schlanke Anschlüsse zu gewährleisten. Das Abwarten von Anschlüssen und daraus resultierende Verspätungen wirken sich deshalb rasch auf das gesamte Netz aus, und es ist somit nicht immer möglich, Züge abzuwarten. Die Entscheidungen werden dabei weitgehend automatisiert in den Betriebszentralen getroffen. Wenn das Signal auf Grün gestellt wird, hat das Lokpersonal diese Anweisung zu befolgen und abzufahren. Damit werden die Folgeverspätungen für weitere Züge reduziert und die Auswirkungen auf weitere Reisende möglichst gering gehalten.

Einblick

Warum kann ein Zug nicht warten?

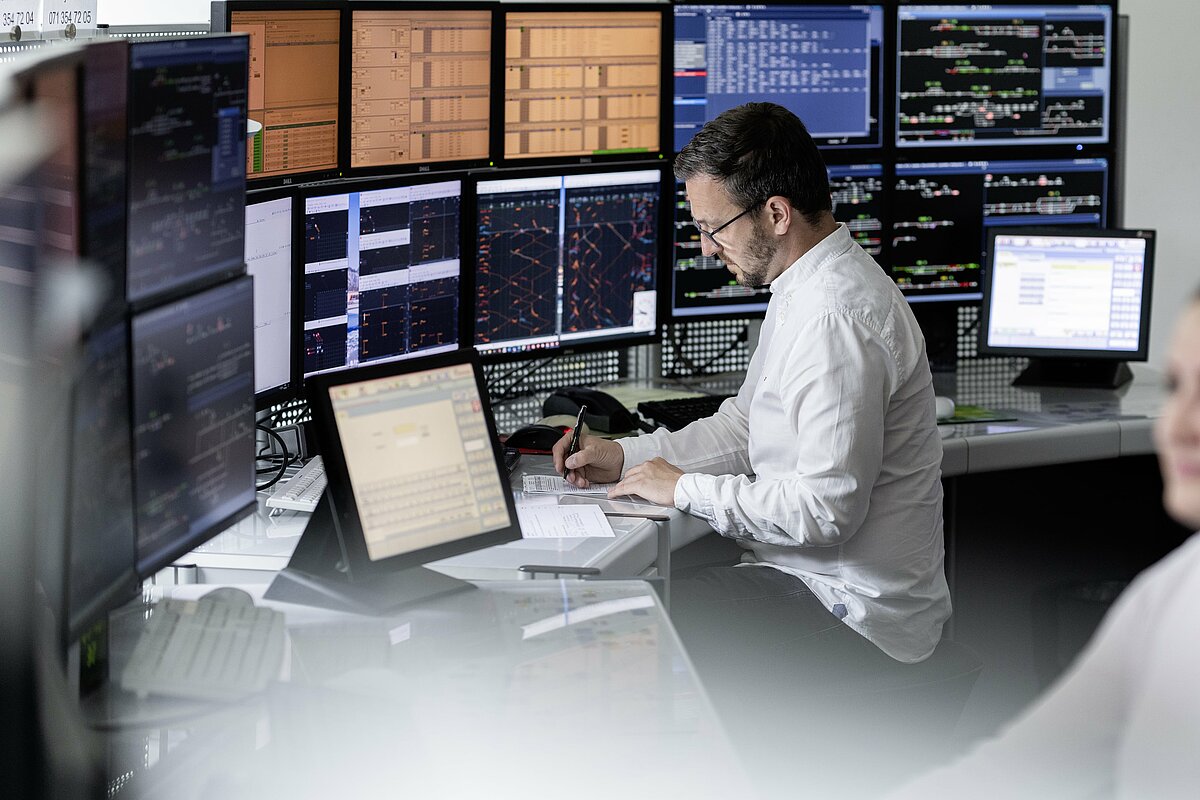

Die Arbeit der Betriebszentrale

Der Zugverkehrsleiter überwacht, disponiert und lenkt die Züge im zugeteilten Bereich und spricht im Falle einer Verspätung die Reihenfolge der Züge mit benachbarten Betriebszentralen ab. Abhängig von vorgegebenen Richtlinien errechnet eine Software, welche Anschlüsse hergestellt werden können und wo es den Zügen aufgrund der folgenden Auswirkungen nicht möglich ist zu warten. Die Mitarbeiter der Betriebszentrale haben dabei die Möglichkeit, die Automatik zu übersteuern. Für Bahnhöfe der Südostbahn wie Wattwil oder Biberbrugg erfolgen diese Entscheide in der eigenen Betriebszentrale in Herisau. Die Entscheidungen über das Abwarten der Anschlüsse z. B. in St.Gallen, Rapperswil, Wädenswil oder Arth-Goldau fällt die SBB, da ihr dort die Infrastruktur gehört.

Je nach Fall sprechen sich die beteiligten Betriebszentralen ab und entscheiden gemeinsam. Der Lokführer muss die Befehle des Zugverkehrsleiters in der Betriebszentrale strikt einhalten und abfahren, sobald das Signal auf Fahrt gestellt wird. Dasselbe gilt für die Anschlüsse zwischen Bus und Bahn. Die Busfahrerinnen und -fahrer entscheiden selbst aufgrund der betrieblichen Vorgaben des jeweiligen Transportunternehmens, ob sie den Anschluss im Verspätungsfall abwarten können oder nicht. Das Problem der Züge: Sie sind auf Gleisen unterwegs, nicht wie ein Bus auf der Strasse. Wenn ein Gleis besetzt ist, kann der nachfolgende oder kreuzende Zug nicht einfach ausweichen. Dadurch entstehen Folgeverspätungen oder schlimmstenfalls Zugsausfälle.

Ein fein abgestimmtes Räderwerk

Die Entscheidung, ob ein Anschluss hergestellt oder ob der Anschlusszug nicht abgewartet wird, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Die SOB betreibt ein mehrheitlich einspuriges Streckennetz. Das bedeutet, dass sich Züge nicht zwischen den Bahnhöfen kreuzen können. Wenn ein verspäteter Zug auf dem Netz verkehrt, hat das zwangsläufig Auswirkungen auf die entgegenkommenden Züge, die sich um die gleiche Zeit verspäten. Das Schienennetz der Schweiz ist ein fein abgestimmtes Räderwerk, in dem die verschiedensten Transportunternehmen eingebunden sind. Das heisst, dass an vielen Haltepunkten unserer Züge ein Anschluss zu einer anderen Bahn- oder Buslinie besteht. Diese Transportkette kann durch die Verspätung einzelner Züge rasch beeinträchtigt werden.

Ein gutes Beispiel bietet der Voralpen-Express auf der Linie St.Gallen–Rapperswil–Luzern. Dieser hat Anschlüsse auf andere Züge in Wattwil, Uznach, Rapperswil, Pfäffikon, Biberbrugg, Arth-Goldau und Luzern, wo Verspätungen sofort Auswirkungen auf weitere Züge haben. Um die Konsequenzen für die weiteren Züge zu minimieren, muss bei einer gewissen Verspätung ein Anschluss gebrochen werden. So ist es möglich, dass alle anderen Züge pünktlich unterwegs und insgesamt weniger Reisende von der Verspätung betroffen sind. Ob also ein Zug warten kann oder nicht, ist grösstenteils bereits im System aufgrund der vordefinierten Warte- und Umsteigefristen pro Verbindung einprogrammiert.

Diese Warte- und Umsteigefristen werden unter dem Jahr sowie vor einem Fahrplanwechsel sorgfältig unter Einbezug von Experten sowie Vorgaben vom Behindertengleichstellungsgesetz ausgerechnet und bestimmt. Zu bestimmten Tageszeiten können die Wartefristen variieren. Konkret: Die maximale Wartefrist ist während dem Tag (hohe Taktdichte) kürzer und an Randzeiten höher. Das heisst, dass vor allem die letzte Verbindung die längsten Wartefristen haben, um sicherzustellen, dass möglichst alle Reisenden noch ans Ziel gelangen.

Für die Kundschaft bemüht

Wir sind uns bewusst, dass wir nicht für jeden Fahrgast eine ideale Lösung bieten können. Mit unseren Partnern SBB, PostAuto, ZVV, Ostwind und weiteren Transportunternehmen sind wir im ständigen Austausch, um das Angebot zu optimieren. Die Züge der SOB sind grundsätzlich sehr pünktlich unterwegs: 96,7% verkehren rechtzeitig oder nur mit einer sehr kleinen Verspätung von höchstens drei Minuten. 99.3% der Anschlüsse mit einem Zug der SOB als Anschluss-Zubringer und 98.9% der Anschlüsse mit einem Zug der SOB als Anschluss-Abnehmer konnten im Fahrplanjahr 2022 gehalten werden.

Übrigens: Bei der Ausarbeitung des Fahrplans im Regionalverkehr hat grundsätzlich der Kanton das letzte Wort. Er bestellt die Dienstleistungen bei den Verkehrsunternehmen. Bestellte Leistungen im Regionalverkehr gelten die Kantone finanziell ab. Die Seite www.fahrplanentwurf.ch dient Reisenden als Eingangskanal für Anregungen, Wünsche und Kritik am Fahrplan.

Text: Nicole Barò-Wolf, François Nissile, Sonja Zuberbühler, Nik Schrama

Bilder: Daniel Ammann